一、引言

二、豆豉的历史与文化背景

(一)豆豉的起源

(二)豆豉在不同文化中的角色

三、豆豉的制作工艺

(一)原料选择

(二)预处理

(三)发酵过程

自然发酵与接种发酵

豆豉发酵可以分为自然发酵和接种发酵两种方式。自然发酵是利用大豆自身携带的微生物以及环境中的微生物进行发酵。这种方式具有一定的随机性,发酵的结果可能会受到环境因素的较大影响。接种发酵则是人工添加特定的微生物菌种,如米曲霉、毛霉等,这种方式可以更精确地控制发酵过程,提高发酵效率和产品质量的稳定性。发酵条件控制

发酵过程中的温度、湿度和通风条件对豆豉的品质有着关键影响。不同的微生物在适宜的温度范围内生长繁殖最佳,例如米曲霉在 25 - 30℃左右生长良好。湿度控制不当可能导致豆豉发霉变质或者干燥过度影响发酵效果。通风可以保证氧气的供应,有利于好氧微生物的生长,同时排出发酵过程中产生的二氧化碳等气体。

(四)后处理

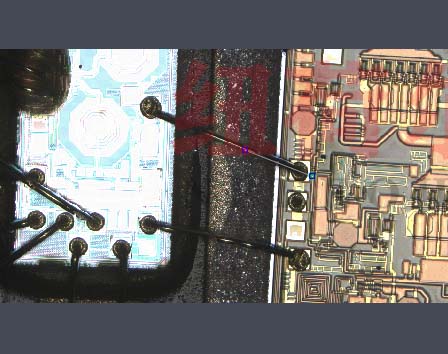

四、显微镜下的豆豉微观世界

(一)微生物的观察

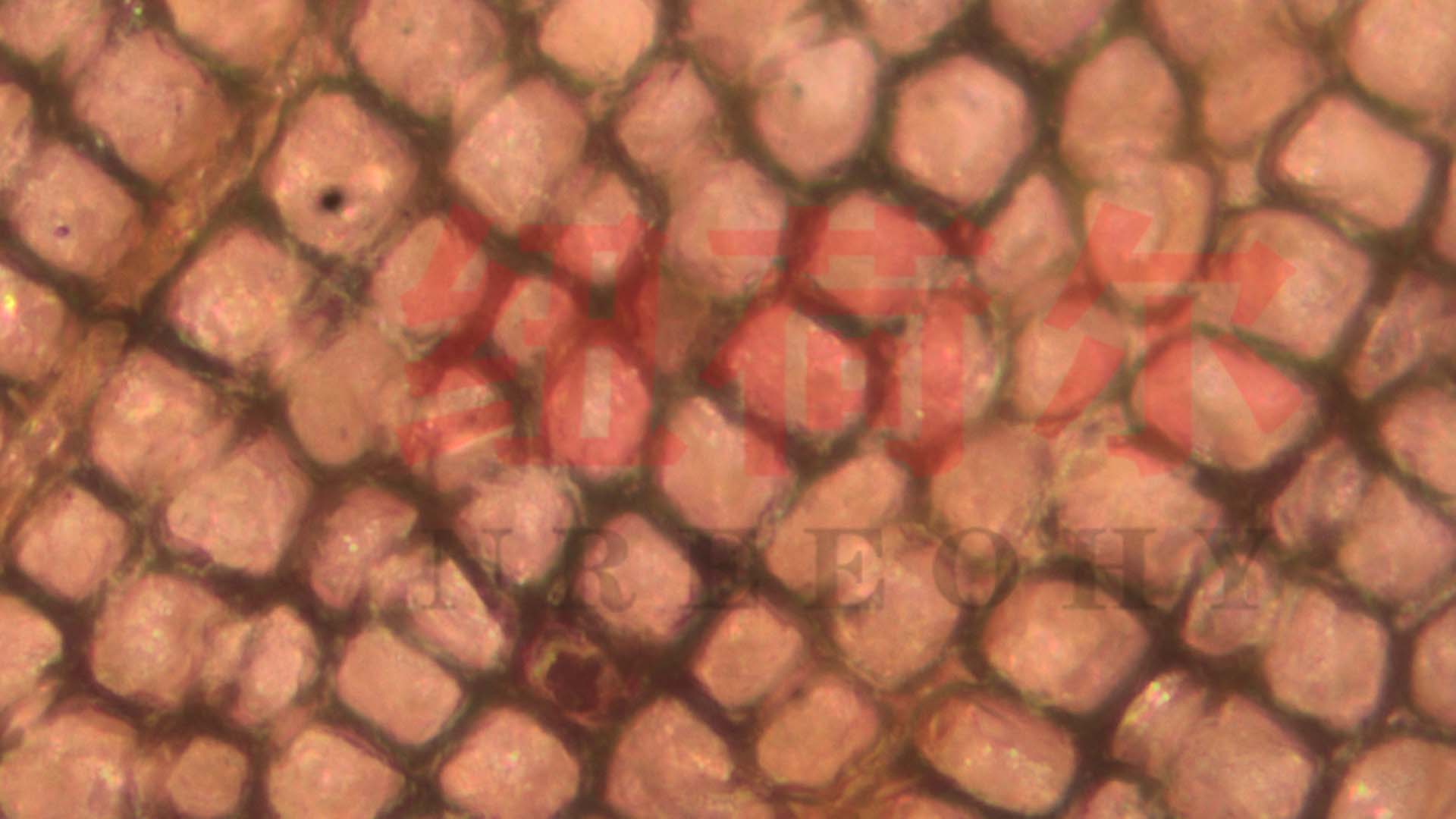

微生物种类

在显微镜下,可以观察到豆豉中存在着丰富多样的微生物。其中包括细菌、霉菌和酵母菌等。米曲霉在豆豉发酵中起着重要作用,它的菌丝在显微镜下呈现出分支状,有隔膜,菌丝体上还可以观察到分生孢子梗和分生孢子。毛霉的菌丝则呈现出无隔膜的多核单细胞菌丝,其孢子囊和孢囊孢子在合适的观察条件下清晰可见。此外,乳酸菌等细菌在豆豉发酵过程中也参与其中,它们通常呈球状或杆状,单个或成链状排列。微生物的分布与相互作用

这些微生物在豆豉中的分布并不是均匀的。它们在大豆颗粒的表面、内部孔隙以及发酵环境中形成复杂的群落结构。不同微生物之间存在着相互作用,例如米曲霉在生长过程中会分泌蛋白酶等多种酶类,这些酶可以分解大豆中的蛋白质等成分,为其他微生物提供营养物质。乳酸菌在发酵过程中产生的乳酸可以降低环境的 pH 值,抑制有害微生物的生长,同时也会影响其他微生物的代谢活动。

(二)豆豉微观结构的变化

大豆组织的分解

随着发酵的进行,在显微镜下可以看到大豆组织逐渐发生分解。大豆的细胞壁在微生物酶的作用下被破坏,原本紧密排列的细胞结构变得疏松。蛋白质和淀粉等大分子物质在酶的作用下逐步降解为小分子肽、氨基酸和糖类等,这些小分子物质不仅是豆豉风味形成的重要基础,也为微生物的进一步生长提供了丰富的营养来源。风味物质形成的微观机制

豆豉的风味是由多种挥发性和非挥发性物质共同构成的。在微观层面,微生物代谢产生的酶类催化了风味物质的合成。例如,氨基酸在酶的作用下通过美拉德反应等途径生成具有特殊香气的挥发性化合物。此外,微生物在代谢过程中产生的有机酸、醇类等物质也对豆豉的风味有着重要贡献。这些风味物质在豆豉内部以不同的状态存在,有的溶解在细胞液中,有的则吸附在大豆组织的表面或微生物的细胞壁上。

五、显微镜观察在豆豉研究和生产中的应用

(一)质量控制

微生物检测

通过显微镜观察可以对豆豉中的微生物数量和种类进行检测。如果发现有害微生物的大量存在,如青霉等霉菌的污染,可能预示着豆豉质量存在问题。同时,监测有益微生物的生长情况可以判断发酵过程是否正常进行,例如米曲霉的孢子数量和生长状态可以反映接种发酵的效果,从而及时调整生产工艺,保证豆豉的质量。组织结构评估

观察豆豉的微观组织结构可以评估其成熟度和品质。成熟的豆豉在微观结构上应该表现出大豆组织的适度分解,细胞结构清晰且小分子物质分布均匀。如果组织结构异常,如存在未分解的大豆组织块或者微生物分布不均匀等情况,可能需要对制作工艺进行改进。

(二)工艺改进

微生物筛选与优化

显微镜观察有助于筛选更适合豆豉发酵的微生物菌种。通过对不同来源的微生物进行观察和比较,可以选择具有更强酶活性、更好适应性的菌种进行接种发酵。豆豉与纽荷尔显微镜:微观世界中的传统美食探秘同时,可以观察微生物在不同发酵条件下的生长状态,优化发酵温度、湿度等工艺参数,提高豆豉的发酵效率和品质。新产品开发

了解豆豉在微观层面的变化规律可以为新产品开发提供依据。例如,如果发现某些微生物组合能够产生独特的风味物质,可以尝试开发具有新型风味的豆豉产品。或者根据微生物对大豆组织分解的特点,开发具有不同口感和质地的豆豉制品。

六、结论

我们拥有的3D形状扫描测量显微镜,为全球客户提高质量、效率和生产率。

© 版权所有 深圳纽荷尔科技有限公司

您要复制的内容

采购电话

联系任一团队,我们很乐意为您提供指导

经销商中心

更多经销商中心提供最新的营销和销售支持材料。

微信公众号

扫码关注微信 了解更多资讯

支持

常见问题

实用链接

网站链接

新闻资讯

最新活动

客户评价

产品资料

政策资质

公司

关于我们

工作机会